【福和宮】創建於清‧乾隆三十一年(西元一七六六年),當時因本區居民稀少,由中和之漳和、永和、二八張、南勢角、秀朗、潭墘、中坑等地區信士,在墾拓之初、百事待舉的情況下,為祈求平安而共同建造,初時為一土造平房,規模不大,位於廟仔尾(今廟美街五十八號一帶),稱為【五穀廟】,祀奉主神為神農大帝(又稱為五穀先帝),由於神農大帝猶如佛教的藥師琉璃光佛-且其出乩靈驗,尤其是為信眾解危治病之藥籤,更是奇效,自此聲名遠播、名傳遐邇 ,深深贏得眾善信之敬仰與膜拜,尤其是農人、草藥商、醫師更是虔誠供俸。

民國十四年【福和宮】首次遷建,由黃文慶、童玉堂兩位鄉民折價捐出土地(廟美街六巷六號),興建工程由陳應彬(彬師)、陳己元 (阿趖師)父子二人擔任設計工作,工程完竣後,改稱為【福和禪寺】;寺前的「廟仔尾溝」中原有舟楫往來,中和八景之「福和鐘聲」即是指當時靜謐的寺院氣氛,不過由於社會生活型態改變,一到日落時分,中和夜市人生喧鬧,昔日景象早已不復存在。

台灣光復後,信眾們再度醵資重建,由於重建工程浩大,遂由中和仕紳俞英、林梅清、江讚慶、 何清風、游道、范啓賜等人,及板橋劉嘉輝、劉蘭亭父子合作進行;重建後之【福和襌寺】,雕樑畫棟 ,莊嚴秀麗,並再度易名為【福和宮】。

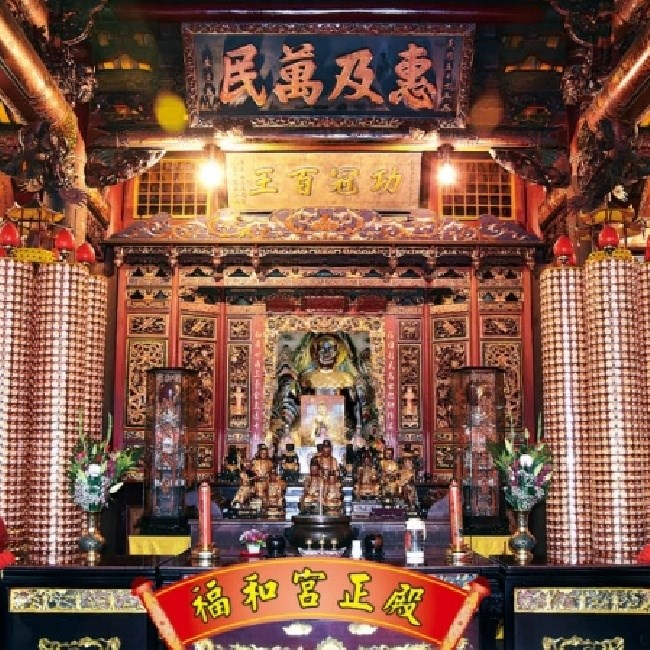

民國八十四年(西元一九九五年),由當時之董監事會再度集資整修,歷經六年,整修後之【福和宮】即為現今之風貌,並在新拓建的廣福路旁,興建一座宏偉壯觀的牌樓,復改址中和區廣福路一一二號;廟前之廣場,在平時是民眾休閒散心或是舉辦社區活動的最佳場所,每逢祭典盛會時,更是香客雲集,熱鬧非凡。

【福和宮】主祀神為神農大帝,另配祀有釋迦佛祖、觀音佛祖、 關聖帝君、王靝君、張祖師、斗姥元君、北斗星君、南斗星君、文昌帝君、五路財神、註生娘娘及福德正神等眾神祇。